Prolog:

Heute will ich zum zweiten Mal einen Beitrag auf meinem Blog veröffentlichen, bei dem es mir nicht primär darum geht, mich politisch über irgendetwas auszulassen, sondern ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen. Anlass ist wieder ein Jubiläum; Nachdem ich an meinem 30. Geburtstags im März schon einige Details aus meinem Privatleben veröffentlicht habe, will ich die Gelegenheit nutzen anlässlich des zehnten Jahrestages meiner Diabetes-Diagnose hier der anonymen Öffentlichkeit einige weitere Einblicke zu gewähren. Hierbei gilt (ich zitiere der Einfachheit halber meinen Blogbeitrag vom 14.03.22), „dass die Preisgabe vom Privaten in der unkontrollierbaren Öffentlichkeit des Internets, mit zahlreichen Risiken, von der Auslösung des Fremdschämreflexes beim Publikum, über narzisstische Eitelkeiten bei sich selbst, bis hin zu handfesten Nachteilen im Berufsleben, verbunden sein kann.“ Ergänzend kommt sicherlich eine mögliche emotionale Belastung meines privaten Umfelds (insbesondere meiner Eltern) hinzu, wenn ich hier Dinge „hervorkrame“, die auch für meine Mitmenschen nicht leicht zu verdauen waren.

Damals:

Ich war dualer Student bei ABB in Mannheim; Die wenigsten aus meinem privaten Umfeld hatten mir zugetraut, dass es mir gelingen würde einen dualen Studienplatz in der Großindustrie zu ergattern. Die Arbeitsagentur hat sich sogar geweigert meine Ausbildung dort zu fördern, wegen fehlender Erfolgsaussichten. Mein Stolz es dennoch geschafft zu haben, aus der „Sonderschule“ heraus in ein duales Studium (Studieren und Geld verdienen und das Ganze auch noch bei einem Weltunternehmen in der Energietechnik) tat dies keinem Abbruch, ganz im Gegenteil.

Es war Oktober, nach drei Monaten Vorpraktikum hatte die duale Hochschule begonnen. Eigentlich hatte ich schon immer viel Durst gehabt in diesem Sommer; doch im Laufe des Oktobers wurde das Durstgefühl immer brennender. Nicht nur das Durstgefühl stieg und stieg, ich musste nach meinen Trinkorgien (alle Stunde einen Liter Saftschorle auf Ex wegkippen war völlig normal) auch immer sehr schnell und sehr dringend auf Toilette.

Gegen Ende des Oktobers baute ich auch in anderen Bereichen körperlich ab; ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, war ständig müde, verlor an Gewicht, hatte Probleme mit dem Sehen und Muskelkrämpfe in den Beinen.

Nachdem ich an einem Samstag im Anschluss an eine Erstsemesterfeier mit viel Cola eine richtige schlimme Nacht mit Herzrasen und Übelkeit erlebte, ginge ich am drauffolgenden Montag zu einem – aus meiner nachträglichen Bewertung heraus – sehr unfähigen Arzt.

Ich erzählte dem Arzt ein Teil meiner Beschwerden, der Arzt zuckte, nachdem das EKG okay war, mit seinen Schultern und meinte, dass ich vielleicht einen Infekt bekäme. Später machte ich (und auch Teile meines privaten Umfelds) mir den Vorwurf, dass ich diesem Arzt nicht meine Symptome eindringlicher beschrieben und ihn zu weiterer Diagnostik (Urin, Blut) gedrängt habe.

Über das verlängerte Allerheiligenwochenende fuhr ich heim zu meinen Eltern; ich hatte diese schon über meine gesundheitlichen Probleme informiert. Mein Vater veranlasste die Vorstellung bei unserem Familienarzt, diese fand – soweit ich mich erinnern kann – an einem Freitagnachmittag statt; es wurde eine Blutentnahme für den darauffolgenden Montag vereinbart. Auch diesem Arzt muss ich meine Beschwerden nur sehr moderat geschildert haben; auf jeden Fall ist mir die beschwichtigende Aussage des Arztes, wenn er süßes Zeugs trinkt, bekäme er auch Durst, in Erinnerung geblieben. Am Samstag war ich mit meiner Mutter in der Stadt bei einem Optiker und bekam dort bestätigt, dass sich meine Sehschärfe auf beiden Augen, um eine Dioptrie verschlechtert hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich mir in meiner Selbstwahrnehmung tatsächlich nicht ganz sicher, ob meine Beschwerden wirklich real sind. Irgendwie hoffte ich wohl, dass das alles doch nur Einbildung sei und vorüber gehe.

Am drauffolgenden Sonntag ging es mir nicht nur körperlich, sondern auch psychisch sehr schlecht.

Trotz meines Zustandes fuhr ich am Montag nach der Blutentnahme mit dem Zug wieder zurück nach Mannheim, ich wollte das unbedingt, meine Eltern konnte mich nicht davon abbringen. Am nächsten Tag, ich habe mich früh irgendwie in die Hochschule geschleppt, kam am späten Nachmittag der – letztendlich erlösende – Anruf meiner Mutter, das Blutbild sei stark auffällig gewesen, sie würde mich am nächsten Vormittag abholen.

Wie es weitere ging:

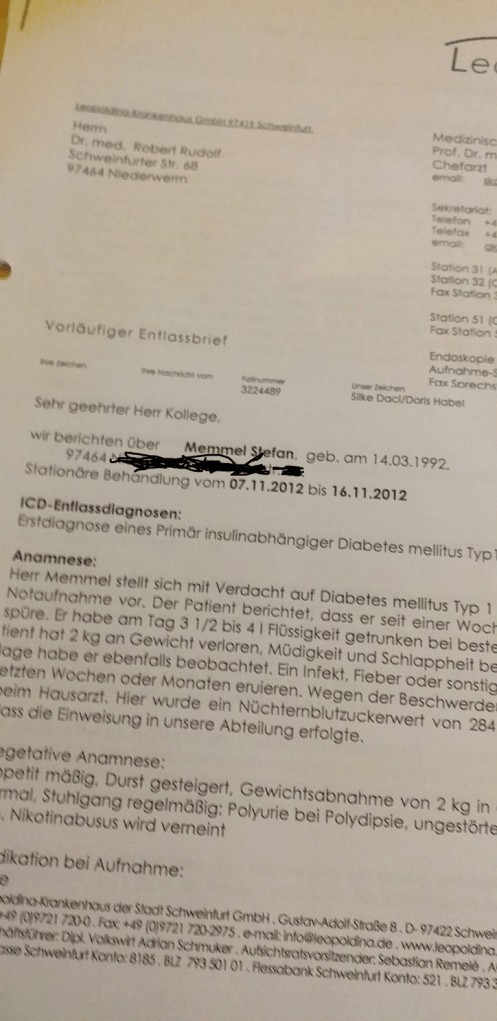

Meine Eltern fuhren mich dann heim und brachten mich ins Schweinfurter Leopoldina-Krankenhaus. Dort wurde ich eingestellt (d.h. mir wurde erklärt, wie der Blutzucker zu messen und das Insulin zu spritzen ist). Im Dezember fuhr ich auf eine Anschlussheilbehandlung (Kur) nach Bad Kissingen. Auf dieser Kur wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie leichtsinnig und gefährlich mein Handeln gewesen ist. Hätte ich noch eins, zwei Wochen zugewartet, wäre ich in ein diabetisches Koma gefallen und die ganze Sache hätte tödlich, zumindest aber auf der Intensivstation, enden können.

Heute:

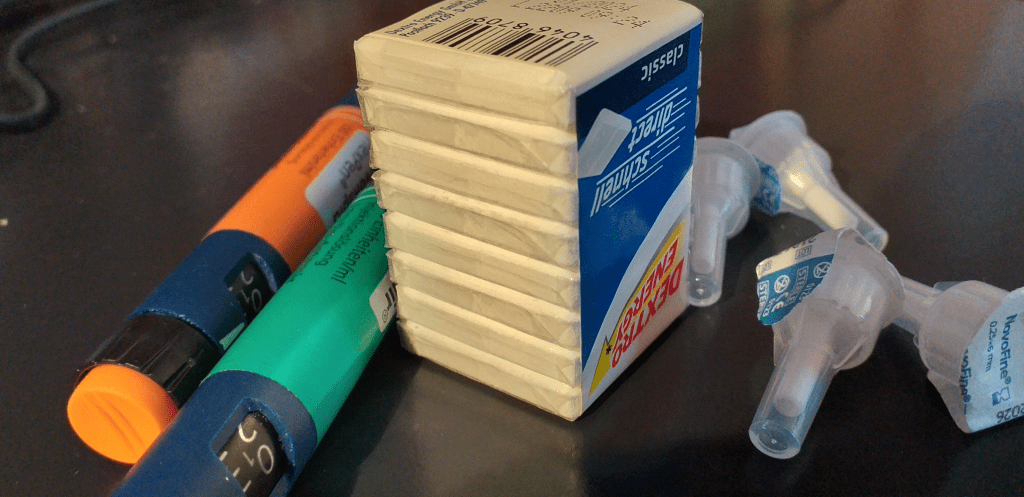

Hier wird es dann doch wieder sehr politisch: Ich bin sehr froh, dass ich dank moderner Pharmakologie (schnellwirkende Insuline) und ausgefeilter Medizintechnik ein weitgehend normales Leben führen kann. Hätte ich meinen Diabetes hundert Jahre früher bekommen (also im November 1912), wäre ich wahrscheinlich noch vor Weihnachten völlig abgemagert und ausgezerrt an multiplen Organversagen verstorben. Hätte ich mein Diabetes nur 30 Jahre früher (also im November 1982) bekommen, hätte ich mein Leben nach zeitlich strickt getakteten Essenspläne ausrichten müssen. War 2012 die Zuckermessung per Piecks in die Fingerkuppe noch das Standartverfahren, ist es heute selbstverständlich den Blutzuckerspiegel mit einem Scangerät oder dem Smartphone zu überwachen; alle zwei Wochen (bei technischen Problemen auch häufiger) wird ein neuer Sensor in die Haut geschossen. Ich selbst nutze dieses Verfahren seit etwa fünf Jahren. Noch entscheidender als die Verfahrensentwicklung zu Blutzuckermessung, war die Erforschung der gentechnischen Herstellung von Insulinen, die laut wikipedia Ende der 1970er – Jahre erstmals zu Marktreife gelangte. Meine GRÜNE Partei stand der Gentechnik lange Zeit grundsätzlich sehr ablehnend gegenüber. Das aktuelle grüne Grundsatzprogramm (Absatz 169) erkennt den großen Nutzen der Gentechnik in der Medizin an, äußert aber weiterhin große Bedenken beim Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft, auch wenn dieser nicht mehr grundsätzlich abgelehnt wird. Ich möchte an dieser Stelle kein Plädoyer für blinde Fortschrittsgläubigkeit halten, denke aber, dass die Erfolgsgeschichte des Geninsulins lehrt, dass Technologie nie von vorneherein verteufelt werden darf und das Forschung, mit gewissen Transparenzauflagen – zumindest im Grundlagenbereich – immer möglich sein muss. Selbst bei der Kerntechnik, die in Hiroshima und Nagasaki in Sekundenschnelle unvorstellbares Leid über hunderttausende Menschen gebracht hat und deren zivile Nutzung ich früher immer für unverantwortlich hielt, bin ich mir nicht mehr sicher, ob es nicht doch vielleicht Nutzungsszenarien gibt (Kernfusion), bei denen das Risiko beherrschbar ist. Aber ich weiß es nicht und mir fehlt – um ehrlich zu sein – auch die Zeit mich so zu informieren, wie es zu einer fundierten Meinungsbildung nötig wäre.

Was bleibt:

Auch wenn die Diabeteserkrankung dank der oben ausgeführten Entwicklungen nicht mehr, wie in früheren Jahren, lebensbestimmend ist und ich mein Leben weitestgehend so leben kann wie vorher auch, ist sie natürlich ein Ärgernis. Allein die viele Zeit, die für Arztbesuche und Hilfsmittelbestellungen draufgeht, ist einfach nur lästig. Sportliche Aktivitäten müssen beim Essen und Spritzen geplant werden, um Unterzuckerungen zu vermeiden – spontan nochmal schnell wohin radeln, ist eher schwierig; treten Unterzuckerungen in der Nacht auf oder ist der Zucker über Nacht zu hoch, ist die Erholung am nächsten morgen oft nicht ganz so dolle.

Hinzu kommt die diffuse Ohnmacht der Abhängigkeit; gerade jetzt in den Zeiten der Krise, denke ich schon hin und wieder daran, dass ich ohne meine Insulinspritzen nicht leben kann und sterben müsste, würde ich (durch welche Umstände auch immer) kein Insulin mehr herbei bekommen.

Insgesamt würde ich aber lügen, wenn ich behaupten würde, dass durch den Ausbruch meiner Diabeteserkrankung sich meine Einstellung zum Leben grundsätzlich auf einen Schlag verändert hätte. Zwei Punkte, die sich jetzt erst so in der Rückschau herauskristallisiert haben, möchte ich hier allerdings kurz darstellen, da diese auch mein politisches Denken maßgeblich prägen:

- Die Welt ist unfassbar komplex. Die Antworten auf alltägliche Herausforderungen sind jedoch oft (mangels Alternativen) denkbar simpel.

- Der Mensch ist in sehr vielen Situationen ein letztendlich äußerst schwaches und verletzliches Wesen.

Zu 1: Ich kann die Herstellung meines Insulins und die Funktionsweise meiner Sensoren genauso wenig nachvollziehen und verstehen, wie die Herstellung des Covid19- oder des Grippeimpfstoffes. Es gibt sehr intelligente Leute, die sich mit diesen Themen Jahrzehnte lang wissenschaftlich auseinandergesetzt haben und die das können. Meine Aufgabe als Patient / Konsument ist denkbar simpel: Blutzucker zu hoch à mehr Insulin spritzen; Blutzucker zu niedrig à Limo trinken und beim nächsten Mal etwas weniger Insulin spritzen. That`s it!

Das dieses Nichtverstehen hochkomplexer Vorgänge, die für unser tägliches Leben relevant sind (Digitalisierung, Energieerzeugung, Finanzmärkte etc.) auch oft zu Verunsicherung führt, kann ich trotz meiner lockeren Vorrede nachvollziehen und ich möchte mich bzgl. dieser Empfindungen auch nicht ausnehmen.

Zu 2: Dieser Punkt ist sicher noch schwerer zu verdauen als Punkt 1 und passt so gar nicht zum Zeitgeist der Selbstfindung und -optimierung. Eigentlich hätte ich es schon durch meine Zeit in der Sonderschule, wo ich viele Mitschüler:innen mit sehr heftigen, zum Teil auch fortschreitenden und lebensverkürzenden Behinderungen hatte, wissen müssen, aber so richtig ist es mir in der Rückschau erst durch meinen Diabetes bewusst geworden: unser Leben ist von hochkomplexen und äußerst empfindlichen Systemen (zu allererst der eigene Körper, aber letztendlich auch die Umwelt, die Gesellschaft usw.) abhängig, bei denen die kleinste Störung, alles aus dem Gleichgewicht und zum Einsturz bringen kann. Aus diesem – von außen betrachtet sehr pessimistischen – Menschenbild heraus ergibt sich auch mein Verständnis von Politik. Weil der Mensch eben in vielen Situationen schwach und oft auch hilfsbedürftig ist, braucht er eben einen starken (Sozial-)staat, braucht Schutz- und Erholungsräume, braucht in einigen Situationen (Coronakrise, Klimakrise) auch klare Vorgaben und Handlungsanweisungen.

Natürlich ist Politik nie davor gefeit den oder die Einzelne zu bevormunden oder sie schlimmer noch gar zu entmündigen und zum bloßen Objekt staatlichen Handelns zumachen. Letztendlich erwächst die Freiheit der meisten Menschen m.E. aber gerade erst daraus, dass es einen Staat gibt, der durch seine Leistungsfähigkeit, die Entfaltungsmöglichkeiten eröffnet, die ein Leben jenseits der bloßen Existenzsicherung erst ermöglichen. Ich denke da nicht nur an die vielen Leistungen im Bildungs- und Soziallbereich, sondern auch an die ganze Infrastruktur vom Schienennetz übers Theater bis zur Bücherei, die Großteils von der öffentlichen Hand finanziert wird.

Um es nochmal konkret zu machen: Ohne ein starkes Schulsystem mit seinen spezifischen, in meinem speziellen Fall sehr kostspielig ausgestalteten Fördermöglichkeiten, wäre ich heute nicht da wo ich bin.

Deshalb ist das ganze schwarzgelbe Gerede von „mehr Eigenverantwortung“, aus meiner Sicht meist auch sehr dumpfes Geschwätz. Natürlich ist jeder Mensch erst ein einmal für sich selbst verantwortlich und natürlich kann die Allgemeinheit (aka. Der Staat) nicht jedes Risiko auffangen. Dennoch braucht der Mensch in vielen Situation eben den Staat und seine Institutionen, oft als Stütze, manchmal sicher auch als Richt- und Orientierungspunkt.

Und so ist auch bei diesem sehr persönlichen Blogbeitrag das Private wieder ein stückweit politisch und das Politische wieder ein stückweit privat….